Диффузия

Границы между этносами условны. Редко бывает так, чтобы два соседних народа четко отделялись друг от друга не только территориально, но и по языку, культуре и т.д. Если такое и бывает, то это лишь до поры до времени, и связано с созданием барьеров в виде непроходимых государственных границ. Если же барьеров нет, то и границы между этносами чаще всего бывают расплывчатыми. Если кто-то думает, что есть четкая граница между украинцами и русскими, или между французами и испанцами, то он заблуждается – один этнос плавно перетекает в другой через какие-то промежуточные формы, малоизвестность которых создает иллюзию четкой границы. Диффузионные межэтнические процессы происходят всегда, а у кочевых обществ диффузия, вероятно, это явление не только естественное, но и неотвратимое. Крупные перемещения гуннов и татаромонголов известны историкам, но помимо заметных миграций существовали и проникновения небольших объединений – отдельных родов, семей, может и мелких племен. Эти проникновения, которые А. Н. Бернштам, говоря о киргизах, назвал «просачиваниями», незаметные или малозаметные для историков, могут, тем не менее, оказывать значительное влияние на общую картину, меняя ее кардинально в относительно короткие сроки. Просачивания монголоидных или имеющих разной степени монголоидную примесь элементов с востока на запад имело вид диффузии. И подчинялось ее законам – насыщенность проникновения падала по мере проникновения в инородную среду. Если посмотреть на этническую карту центра Евразии, то индекс монголоидности у разных этносов падает с востока на запад – монголы-казахи-башкиры-татары-угорские народы-русские и так далее. Но границы между этносами – это условность, которая стала иметь большое значение лишь с появлением пятой графы в паспорте, а также с определенными удобствами, связанными с этой графой. Фактически же этносы еще сто лет назад проникали друг в друга естественно. Это значит, что ослабление монголоидности по мере продвижения на запад должно было быть заметно не только в межэтническом сравнении, но и внутри одного этноса, особенно широко разбросанного географически. У казахов определенно степень монголоидности должна уменьшаться с востока на запад. Западные казахи должны быть более европеоидными, и по моим наблюдениям так оно и есть. Но явного, бросающегося в глаза уменьшения монголоидных примесей нет. Возникает вопрос – почему?

Мухамеджан Тынышпаев в своей «Генеалогии киргиз-казахских родов», предваряя описание племен младшего жуза (иногда собирательно называемых алшынами), написал «Сведения об отдельных родах Старшей и Средней Орд мы находили у истоков китайских, арабских, персидских, византийских, русских и местных. Об алчынах в истории не говорится». Это верно, многочисленных упоминаний названий племен казахского младшего жуза нет ни в китайских, ни в персидских, ни в европейских, ни в русских источниках. Вследствие этого любителям истории кажется, что происхождение алшынов загадочно. Возможно, происхождение отдельных племен или родов действительно науке и вправду неизвестно, но в целом происхождение казахов младшего жуза не покрыто тайной. Документы не упоминают племенных имен, но они четко называют государственные образования, действовавшие на территории Западного Казахстана. В обратнохронологическом порядке эти государства следуют так: Казахское ханство – Ногайская Орда – Золота Орда – Кыпчакское ханство – Хазарский каганат – государство гуннов – государства скифов-сарматов. Историками прошлого также задокументированы и перемещения этносов через рассматриваемые территории. Имея данные о государственных образованиях и исходя из тезиса, что пришлые кочевые племена не превосходили в своем количестве насельников, можно вполне уверенно высказываться о происхождении алшынов. Некоторые из упомянутых и неупомянутых государств имели земли нынешнего Западного Казахстана в качестве своей периферии, и потому народы этих государств нельзя прямо записывать в предков племен младшего жуза, но, тем не менее, определенное влияние на этногенез алшынов оказали и они. Таким образом, примерная цепочка этносов-предшественников выглядит так – сарматы-гунны-хазары-кыпчаки-золотоордынцы-ногайцы средневековые казахи. Но, конечно, не следует смотреть на указанные связи как на линейные, так как связи и переходы этносов друг в друга, конечно же, были сложнее.

Вкратце по физическим типам указанных этносов

Сарматы – это определенно европеоиды. Хотелось бы заметить, что сарматы и усуни имели разный тип, хотя и принадлежали к единой европеоидной расе. О. Исмагулов об этом пишет так: «В антропологическом составе населения Казахстана того времени (конец I-го тысячелетия до н.э. – начало нашей эры) обнаруживается параллельное развитие двух расовых типов: с одной стороны, на базе местных насельников развиваются племена сако-усуньского типа, с другой стороны племена савромато-сарматского типа, генетические корни последних уходят в эпоху бронзы Нижнего Поволжья. Дальнейшая судьба сарматов Западного Казахстана тесно связана с этнической историей племен средневекового Казахстана». Далее после сарматов в истории следуют гунны – пока гунны докатились до Поволжья, они уже значительно утратили свою монголоидность и состояли в значительной степени не из центральноазиатских, а из угорских племен. Гунны внесли небольшой монголоидный компонент в местных насельников, но он не был превалирующим, потому что население последующего за гуннами Хазарского каганата (хазары и барсилы) было европеоидным с небольшой, но заметной монголоидной примесью. После трехвекового господства хазар на историческую арену вышли кыпчаки, которые в этой части ареала фигурировали как половцы и вобрали в себя местные кочевые племена. Половцы тоже были преимущественно европеоидами, но, вероятно, монголоидная примесь у них была уже значительна. Но даже эта примесь не сделала кыпчаков ближе к монголам – они все равно были «полыми», то есть светловолосыми, «желтыми». Этноним «кыпчак» не должен никого смущать – к кыпчакам средневековья из казахских племен имеют отношение не только непосредственно кыпшаки среднего жуза, но и многие другие (если не все) рода и племена западной половины Казахстана. Здесь уместно зафиксировать момент – к середине XIII века кочевые племена Западного Казахстана были преимущественно европеоидными, с заметной монголоидной примесью.

Аспара, Меркенский район, Жамбылская область.

Как выглядят алшыны сейчас?

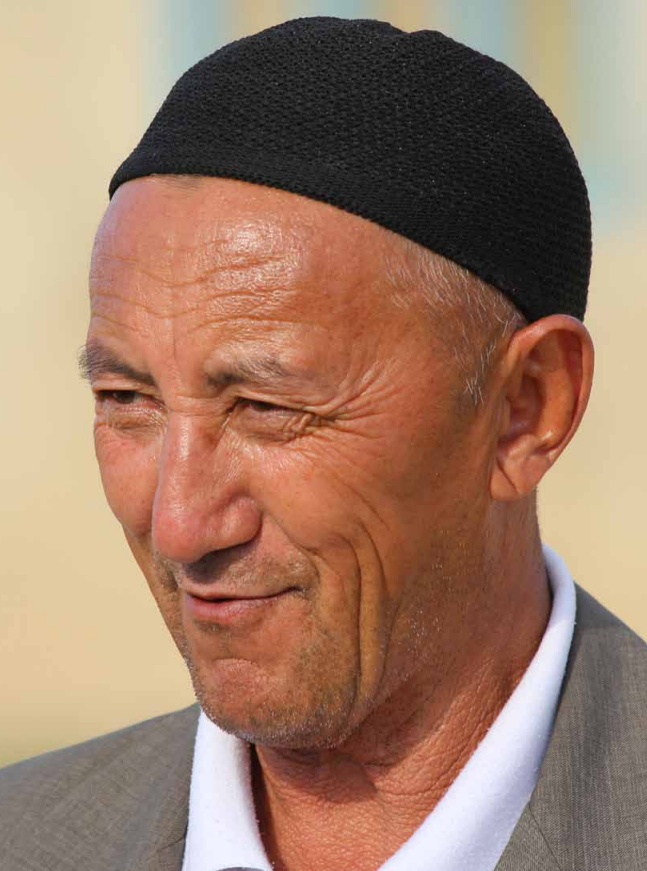

Сейчас монголоидный компонент стал уже превалирующим. Но, тем не менее, по моим наблюдениям, у западных казахов кожа заметно светлее, иногда совсем белая, а волосы не так часто бывают черными как смоль. Это заметил еще А. И. Левшин в «Описании киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей», когда писал, что у казахов «женщины почти все черноволосые; мужчин же более темно-русых». А. И. Левшин более всего общался именно с казахами-алшынами и поэтому я отношу эту характеристику именно к ним. Кроме того, для жителей Приуралья (бывшей Букеевской орды) характерен узколицый, светлокожий тип с мелкими чертами лица. Такой тип, безусловно, встречается и в других регионах Казахстана, но характерным как мне кажется он является именно для Приуралья. А вот жители Мангышлака (адайцы и тазы), по моему мнению, в среднем имеют наименьшую монголоидную примесь среди всех казахов. Возможно, что действительно эти племена изначально подверглись наименьшему влиянию монголоидов, а может быть это результат поздних контактов с соседними туркменскими племенами, в результате которых адайцы получали европеоидный компонент того же самого местного (огузского) происхождения. В любом случае, европеоидная основа у адайцев проявляется очень заметно, хотя встречаются и ярко выраженные монголоидные типажи.

Бейнеу, Мангистауская область.

Кыпчаки

Возвращаемся к кыпчакам XIII века. В. Г. Тизенгаузен в «Сборнике материалов, относящихся к истории Золотой Орды» цитирует высказывание Аль Омари о жителях Золотой Орде – «В древности это государство было страною Кипчаков, но когда им завладели Татары, то Кипчаки сделались их подданными. Потом они (Татары) смешались и породнились с ними (Кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (Татар), и все они стали точно Кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, оттого что Монголы (и Татары) поселились на земле Кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить в земле их (Кипчаков)». Монголов было не так много, и цитата Аль Омари означает, что кыпчаки просто ассимилировали пришлых монголо-татар, чем и добавили в свой этнос еще немного монголоидности. А вот значительную монголоидную примесь казахи-алшыны получили позже от калмыков. Возвращаюсь к А. И. Левшину, описывая физический тип казахов, он пишет: «Наружность киргизов ясно показывает смесь происхождения монголо-турецкого. Лица их не так плоски и широки, как у калмыков, но узкие черные глаза, малый рот, выдавшиеся скулы, редкая, клочком на конце подбородка растущая борода отличают их от племен турецких и приближают к монгольским. Причины тому заключаются: a) в смешении их с разными отраслями монгольского племени; b) в том, что сластолюбивейшие из них предпочитают калмычек собственным женщинам, и что, быв прежде с одной стороны окружены зюнгарами, а с другой — нынешними волжскими калмыками, они всегда старались похищать у них для себя жен».

Если в Восточном Казахстане большинство казахов имеют жгуче черные волосы, то в Приуралье основная масса казахов скорее темно-русые. Кроме того, как мне кажется, для Приуралья очень характерен светлокожий узколицый тип с мелкими чертами лица.

Коминтерн, Сырымский район, ЗКО

Ногайцы

Что касается ногайцев, то влияние друг на друга казахского и ногайского этносов очевидно было в виде всякого рода отношений, в том числе и брачных, а так-же проникновения друг в друга отдельных родов. Но это происходило в те времена, когда оба этноса уже существовали, и граница между ними была условна. Но до этого, то есть до возникновения как Ногайской орды, так и казахских государственных образований, все племена, и те, что вошли в состав казахского младшего жуза и те, что после стали ногайцами, были совместно в составе золотордынского народа, а еще раньше – в составе кыпчаков. Разделение золотордынских племен на ногайцев и казахов произошло довольно поздно, более чем вероятно, что к моменту раздела соседствующие племена казахов и ногайцев совершенно не отличались друг от друга. Это очень интересный момент, потому что на сегодняшний день немногочисленный ногайский народ имеет несколько субэтнических подгрупп. Часть ногайских субэтносов проживает в степи, и представители этих субэтносов, например, караногаи, внешне ничем не отличаются от казахов. Что, впрочем, вполне объяснимо. А вот те ногайские группы, которые проживают в горах, имеют внешность, схожую с внешностью прочих кавказских народов. Эти ногайцы, а также кумыки, есть потомки средневековых кыпчаков, которые ушли в горы еще до монгольского нашествия. Внешность этих потомков кыпчаков частью объясняется метисацией с соседними кавказскими народами, а частью – отсутствием значительной монголоидной примеси, которая была получена степными кыпчаками. Отсюда можно сделать вывод, что средневековые кыпчаки до монгольского нашествия, а, точнее говоря, до начала «просачивающейся» миграции монголоидных групп с востока, имели внешность схожую с внешностью нынешних горных ногайцев и кумыков, и лишь впоследствии, степные кыпчаки постепенно приобрели монголоидные черты, которые, по моему мнению, не стали определяющими.

Самые западные представители казахского этноса – адайцы, по моему мнению, в наименьшей степени проявляют монголоидные черты. Конечно, у адайцев также как и у всех остальных племен встречаются типы с яркой монголоидностью, но частота встречаемости таких типов меньше, а у большинства адайцев европеоидные черты преобладают над монголоидными.

Бейнеу, Мангистауская область.

Происхождение западных казахов

Таким образом, происхождение западных казахов понятно и тайной не является. Отдельные рода алшынов берут свое начало в кыпчакской среде, другие имеют отношение к хазарам, третьи являются потомками «просочившихся» родов с востока (может даже с Алтая и Монголии), а некоторые могут быть даже еще более древнего сармато-аланского происхождения. Зная происхождение всего младшего жуза, можно исследовать и происхождение отдельных племен. Но, к сожалению, опираться в этих исследованиях можно лишь на сохранившиеся в народе предания, шежире и на собственно названия родов и племен. Как уже было сказано выше, исторических источников о племенах младшего жуза нет.

Интересную информацию о возможном происхождении отдельных родов и племен младшего жуза можно прочитать в книге «Заметки о родоплеменных названиях Младшего жуза казахов или краткий словарь этнонимов казахов-алшынов» А. А. Нурумбаева. Приведенные в этой книге версии не равнозначны, некоторые натянуты, а вот другие довольно убедительны и от того удивительны. Например, для меня лично открытием стало более чем вероятное отношение племени берiш к барсилам. Действительно, барсилы – родственный хазарам народ, никуда не исчез и не рассеялся, он как жил на своей территории, так на ней и остался, дожив да наших дней в виде казахского племени берiш. Не кажется большой натяжкой и возможное происхождение названия племени алим (алимулы) от аланов. Вполне возможно отношение тана к танаитам, маскар к масагетам, кердери к кидаритам. Еще более вероятными кажутся связи некоторых алшынских племен с кангарцами. Впрочем, вполне вероятно, что исследователям придется смириться с тем, что происхождение отдельных казахских племен и родов так и останется неизвестным.

Из книги “Антропология казахов”, 2011.

Раздел 3. “Племена”

Алшыны, ногайцы, сарматы

Leave a Reply